ブックセレクトから

科学を楽しむ!

都立多摩図書館が選書した

「サイエンス・ブック・ラボ」

写真/川合 穂波(amana)

都立多摩図書館が選書した

「サイエンス・ブック・ラボ」

東京都立多摩図書館の企画展示「サイエンス・ブック・ラボ」(2019年9月11日から12月4日まで開催)では、科学を楽しむ入口となる本をテーマごとに紹介。その選書は、文系や理系といった枠を越えて、自由に科学の世界に触れる喜びに満ちていました。内容の一部をご紹介します。

東京都立多摩図書館は、JR「西国分寺」駅から徒歩7分(アクセスマップはこちら)。平日は21時まで開館している、都市型の図書館です。

個人に対して館外貸出は行っていないものの、開架(かいか)の書棚からは自由に手にとり、閉架(へいか)の書庫からは請求して、資料の閲覧や複写ができます。

なかでも「東京マガジンバンク」の名称で知られている、国内外2万誌近くの雑誌の所蔵は圧巻。先日、米国で編集長にインタビューした「Popular Science」 も館内で読めます。

児童・青少年資料が充実しているのも特徴で、乳幼児から大人までがこのエリアを訪れています。

児童向けの閲覧室「こどものへや」の一画でも、宇宙に関連した絵本などが展示されていました

同館の1階 展示エリア(入場無料)で、12月4日(水)まで開催されている企画展示が「サイエンス・ブック・ラボ」(後援:国立天文台)です。

会期中に2019年のノーベル化学賞を受賞した吉野 彰氏(旭化成名誉フェロー)のコーナーを新設するなど、訪問のたびに充実していく展示が素敵でした。

期間限定ではもったいない!と、未来への記録の意味も込めて、展示の様子とともにご紹介します。

※展示エリアで紹介された約700冊の全資料リスト(PDF)は、こちらです。

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/uploads/sciencebooklab_list.pdf

今回、展示された700冊超の資料のうち、閉架の書庫からは1割、都立中央図書館からは1割、残りの8割が、同館で日ごろから目にしている書棚から選ばれています。1つの大きなテーマのもと、こうしてコーナーに分類された展示に触れると、新たな発見がありそうです。

中高生をメインターゲットにした本展。会場入口の「科学タイプ診断チャート」は、自分の好みにマッチした12のコーナーにたどり着く仕掛け。1冊でも未知の本に出会ってほしいという想いを感じます

チャートから導かれる基本のコーナーは、こちら(ただし、テーマ「宇宙」のみ特設コーナー扱い)です。展示会場の外壁に沿って、わかりやすくテーマごとにまとめられていました。

「静かなるパワー 植物」

「地に秘められた美 鉱物」

「すべてを包み込む 海」

「失われた姿を求めて 古生物」

「数の魔力 数学」

「小さな地球の覇者 虫」

「翼をもつ者 鳥」

「大地を闊歩(かっぽ)する 哺乳類」

「我々はどこから来たのか 生命史」

「いのちの宿る場所 こころと体」

「天空のキャンバス 気象」

『算法少女』遠藤寛子 著(ちくま学芸文庫)

都立多摩図書館の児童青少年資料担当、村川さんが手にするオススメ本は、「数の魔力 数学」コーナーより。安永4年(1775年)に出版された『算法(さんぽう)少女』は、著者が女性名義となっている当時では珍しい和算書(1935年に復刻)。この本を題材にとり、1973年に出版、2006年に復刊された小説がこの文庫です。2015年にはアニメ映画化 もされ、時代を超えて親しまれています

入ってすぐのコーナーが「科学の世界へようこそ!」。ジャンルにとらわれない自由な選書からは、本展の企画意義が伝わってくるようです。

コーナーに掲げられていたのは、物理学者で名随筆家、俳人でもあった寺田寅彦の著作からの引用文でした

続いて、分野を横断したテーマのコーナーが続きます。

「図鑑マニア」では、植物や動物、元素などのマニアックな図鑑がずらり。

『新装版 世界大博物図鑑5 哺乳類』荒俣 宏 著(平凡社)

博物画の傑作を満載し、地球上のあらゆる哺乳類を語り尽くした大著。学術的な図鑑とは異なり、神話や物語上の動物も含まれるのが荒俣氏ならでは

「科学の本の金字塔」は、科学の歴史における重要な書物を紹介するコーナーです。

西暦77年にプリニウスが著した『博物誌』から始まるのは、その時代に重大なパラダイムシフト(既存の価値観の劇的な変化)をもたらした本の数々

私たちに新鮮な視点をもたらしてくれるのが、江戸時代(1603年〜1867年)の科学を紹介した「すごいぞ! お江戸のサイエンス」コーナー。鎖国下の日本でヨーロッパからの知見も取り入れつつ、豊かに花開いた科学の世界を垣間見ることができます。

『新編・おらんだ正月』森 銑三 著、小出昌洋 編(岩波文庫)

太陽暦では1794年1月1日にあたる、寛政6年11月11日(日本では明治5年まで天保暦を採用)、蘭学者たちが「おらんだ正月」を祝った。伊能忠敬、平賀源内、高野長英など、江戸時代の医家・本草家・探検家・発明家・思想家ら50名あまりの伝記をやさしく説いている

「サイエンス・タイム・トラベル」コーナーでは、時代ごとの学説を比較できる本を、4つのテーマ「化石の色は何色?」「空と大地へのまなざし」「世界を構成するものは何か」「宇宙の旅への軌跡」を設けて展示。

『天空の地図』アン・ルーニー 著、鈴木和博 訳(日経ナショナルジオグラフィック社)

副題は「人類は頭上の世界をどう描いてきたのか」。神のすまう世界から、無人探査機がデータ収集する惑星まで、私たちが手の届かない世界を想像し、見つめ、描き出してきた様を、200枚の絵画・画像で読む

「2019年宇宙の旅」は、12の基本テーマのうち、宇宙に関する本を集めた特設コーナーです。

『天文台日記』石田五郎 著(ちくま少年図書館)

1970年、東洋一の望遠鏡を備えていた岡山天体物理観測所の1年を副所長が綴った日記。天体写真を撮るために、写真乾板をセットして長時間の露光が必要だった時代のロマンは色あせない

このコーナーには「本間希樹先生の本棚」もあります。

ブラックホールの直接撮影プロジェクトを日本の代表者として成功に導いたのが、国立天文台の本間希樹教授(水沢VLBI観測所所長)です。2019年10月27日には本展の関連イベントとして「大宇宙、ブラックホールへの挑戦」と題した講演が館内で行われ、好評を博しました。

『巨大ブラックホールの謎 宇宙最大の「時空の穴」に迫る』本間希樹 著(講談社ブルーバックス)

一風変わっていたのが、「科学者たちの研究室」。野山へのフィールドワークに誘(いざな)うような本から、博物学、科学実験の本まで。剥製など、書籍以外の展示も交えて工夫がありました。

「ニホンテン」(剥製:日本・千葉)

企画を担当した三野紗矢香さん(都立多摩図書館 児童青少年資料担当)は学生時代、かつてあった雑貨・書籍のお店「THE STUDY ROOM(ザ・スタディールーム)」が好きだったと教えてくれました。

当時を知る人は、本や剥製が並ぶこうした空間に懐かしさを感じるかもしれませんね(THE STUDY ROOM 創業者の清水さんは、その後、下北沢に「好奇心の森 DARWIN ROOM(ダーウィン・ルーム)」を開店されました)

「新耽奇怪圖録付録(しんたんきかいずろくふろく)貝石(かいいし)標本」

江戸時代中期の文人・文人画家・本草学者・蔵書家でありコレクター、木村蒹葭堂(けんかどう、1763-1802)による標本(都立中央図書館特別文庫室所蔵)。貝類標本11段、鉱物標本13段からなるコレクションのうち1段を会期中、3回に分けて展示

「今回展示しているのは自然科学の本が中心ですが、それ以外の分野(文学や歴史、芸術など)からも、科学のエッセンスを感じられる本をたくさん選びました。図書館では、本をテーマごとに分類していますが、本来、1冊の本の中に多様なテーマも内包されています。『科学』と聞くと、難しそう、自分には関係ないと感じる人にも、科学の世界の間口の広さや面白さが伝わるようにと考えたら、このような選書になりました」(三野さん)

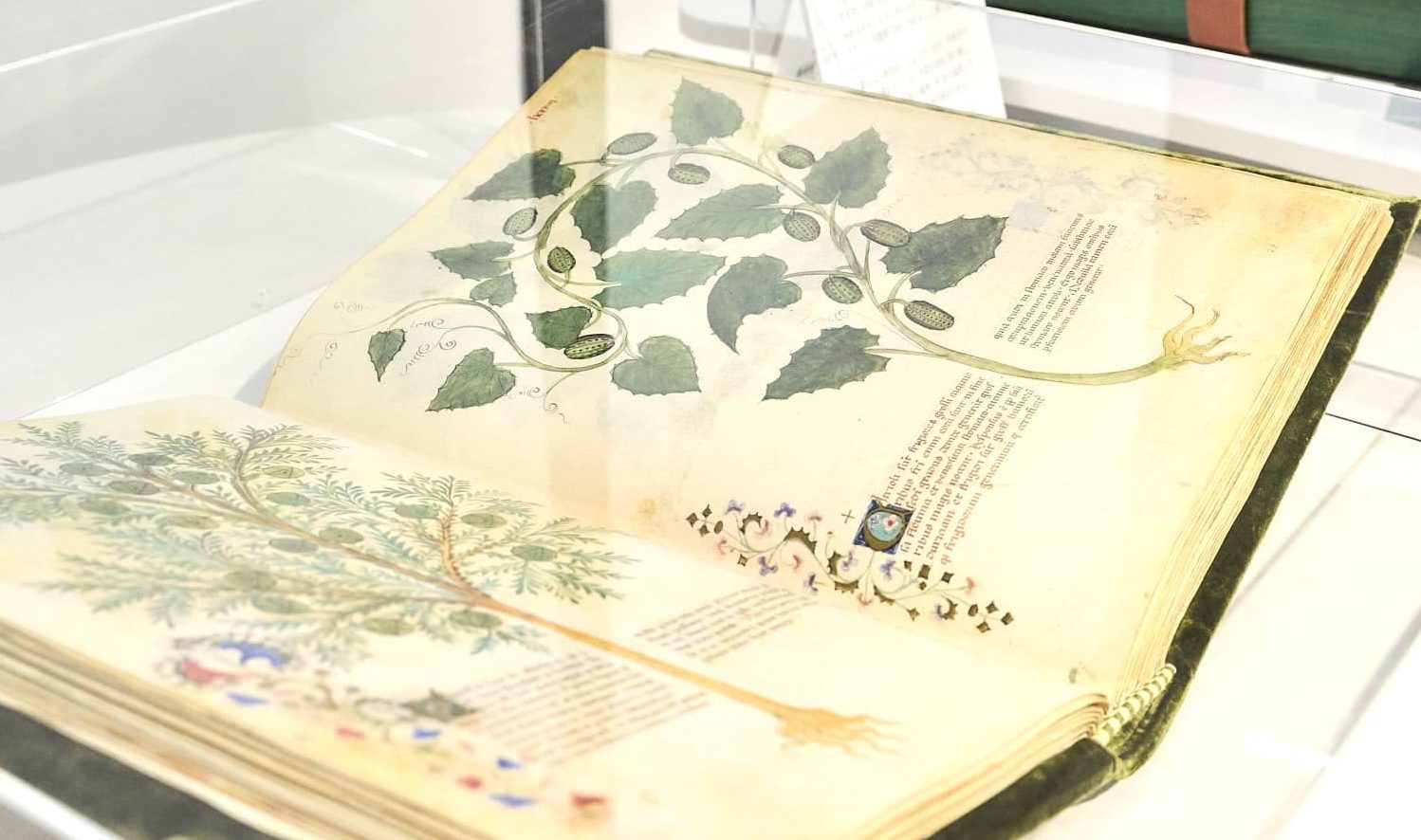

迫力があったのは、本草学の書として編まれた『植物誌』。これは14世紀末、1395年から1400年に成立したと考えられる本を再現したファクシミリ版*1 です。

『植物誌 Ms.459』“Hisotoria plantarum”

ローマにあるカザテナンセ図書館蔵本のファクシミリ版(都立中央図書館蔵)。全世界で750部刊行のうち、735番のシリアルナンバーを持つ。大型羊皮紙295葉に、約500の植物、約50の動物、約30の鉱物、日常生活の光景など、詳細な図や解説を掲載。手ではページに触れられない展示ながら、隣の収納箱の中にある解説冊子が読める

*1 ファクシミリ版

書物や美術品などの複製のうち、特に原資料の内容だけでなく、物理的形態を含め、できる限り忠実に再現した版。

(『図書館情報学用語辞典』第4版より引用)

「科学の雑誌とふろく」コーナーでは、国内外の科学誌や一般誌(科学に関する面白い特集をときどき組んでいる雑誌)を一堂に展示。

小学生向け科学誌の付録になっている模型や実験キットの展示のうち、手で動かして機能を確かめられるものもありました

終盤は、これまでのジャンル分けに収まらなかった本や情報を中心にしたコーナーです。

「世界の果てへ『?』を探しに」では、探検記や航海記、漂流記などが紹介されていました。

『水辺にて on the water / off the water』梨木香歩 著(筑摩書房)

中学2年生のときの気持ちを思い出して展示を企画したという三野さんのオススメ本。小説家の梨木香歩さんがカヤックで湖や川に漕ぎ出して感じた世界を描いたエッセイです。「科学の本は、私たちが生きている世界のことをわかりやすくしたり、わからないことを考えたりするきっかけになるものだと思っています」(三野さん)

「世界にはまだ『?』がいっぱい」コーナーは、科学の未解決問題を紹介する本のほか、科学者の仕事紹介や、研究者になるためのガイドなどが並びました。

さらに「科学スポット案内所」として、本以外に科学の世界に触れられる場所も紹介。

動物園、水族館、科学館、博物館、プラネタリウムなど、科学に親しむことができるスポットは全国にたくさん

会場を一歩出ても、見逃せない展示がありました。

「未来の科学者たちの研究室」は、都立立川高校の天文気象部と生物部、都立多摩科学技術高校の科学研究部生物班という、3つの科学系部活動による企画。普段の活動の紹介とともに、オススメ本が並びます。

オススメ本は、知識を学び取る基本書から、とっても通(ツウ)なセレクトまで。昆虫標本も力作でした

開架の書棚にも関連コーナーを発見。

「きみはいくつ読んだか SFの金字塔」で紹介しているのは文庫本が中心なので、気に入ったら愛蔵書として入手するのもいいですね。映画やドラマなどで映像化された本をマークで知らせるのも親切でした。

「SFの世界では、既存の科学技術がすばらしく発展していることもあれば、不可能とされている技術が実現していることもある。科学技術が発展した果てに、世の中が壊れてしまうことだってある。SFは、我々が夢見る世界を描いているのだ。(その夢は、いつもよいものとは限らないのだけれど。)」

(コーナーのパネルより抜粋)

同じく関連展示として、NATURE & SCIENCE が編集長にインタビューした「かがくのとも」は、創刊から50 年間の全バックナンバー(600号余り)

それに加えて、児童研究書の書棚近くには、「絵本作家・かこさとしさんを知る本」という特設コーナーが開設されていたのが印象的でした。

2018 年5月に逝去した、絵本作家の加古里子(かこさとし)さん。科学の考えかたを子どもたちにわかりやすく伝える、数多くの名作を遺されました

「明治から戦後まで こどもの科学の本の歩み」は、ガラス内の展示なので見落としがち。先達の歩みを伝える貴重書を、良い保管状態でまもり、後世に残すという図書館の役割を再認識できるものでした。

1937年刊行の小学科学絵本(東京社)は、低学年向けのシリーズ。海外の物語を日本の土地の話に置き換えている。注目したいのが挿し絵。暗い時代へ向かうさなかにあっても、やさしさや躍動感がある

東京都立多摩図書館

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/tama_library/

住所:東京都国分寺市泉町2-2-26

開館時間:10:00〜21:00(平日)、10:00〜17:30(土日祝)

休館日:月数回(カレンダーをご確認ください)

NATURE & SCIENCE 編集長。コンピュータ誌、文芸誌、デザイン誌、カルチャー誌などを手がけてきた。「情報やヒントをもらうため、普段からお世話になっている多摩図書館。未就学児から学生、ビジネスワーカー、年配者まで幅広く利用する施設です。訪問者のほとんどが、なんらかの目的意識を持っている空間には、いい緊張感が漂います」

amana所属。広告写真家と並行して作家活動を行う。「展示された実験キットを見ながら、懐かしく思いました。小学生の頃「学研の科学」が大好きで、当時の夢は発明家でした。付録のピンホールカメラキットで撮影から暗室現像までを体験した

https://amana-visual.jp/