憂うつの中から辿り着きし天職③

-真夜中の脳科学-

第一回 林(高木)朗子

-Kind of Blue♪-

構成・文/理化学研究所 脳神経科学研究センター

第一回 林(高木)朗子

-Kind of Blue♪-

サイエンス作家の竹内薫さん×理研CBSの脳研究者たちの魅惑の対談シリーズ!

第一回の研究者は、RIKEN CBSで多階層精神疾患研究チームを率いる林(高木)朗子さん。

全3回でお届けする最終回になります。

「真夜中の脳科学 Kind of Blue♪ ②」からの続き

イラスト/ツグヲ・ホン多(asterisk-agency)

竹内 そもそも科学者を志したのはいつ頃ですか?

林 若いときは暗い闇キャラで、精神科医になってはみたけれど、科学の言葉で物事を語れるほど精神医学は発達してないということが分かって、ということは先ほどお話しました。一番のきっかけは、自分が主治医をしていた患者さんが自殺をされたことです。主治医といっても単独で担当するわけではなく、スーパーバイザーもいて教授診察もあるという典型的なチーム医療で、当時、できることはすべて行っていた。にもかかわらず、その死を防げなかった。私は言葉通りに絶望感・無力感から逃れられなかったんですね。ある意味、臨床から逃げ出したって言った方が正しいかもしれません。そして何も脳のことが分かっていないのだったら脳科学研究をしよう、と決意したのが26歳。非医学部の理学系研究者は一般的に大学3年生(20歳頃)から研究を始めるので、26歳というのは研究者としてはすごく遅いスタートなんです。今、46歳なので実はまだ20年間しか研究してない。

竹内 小さい頃は、どんなことに興味があったんですか?

林 これといって何かに興味があるというわけではなく……。バスケット部に入って友だちも沢山いましたし、表面的には明るく見えるらしいし、“朗子”という明るそうな名前だし。でも心の中がすごく暗かった。

竹内 生と死、みたいなことを漠然と考えていたってことか。

林 そうです。心の底には常に諸行無常観というか。

竹内 精神科医を経て現在はさらに深く研究へ、っていう流れだから結果的には厭世観みたいなものはプラスに働いているってことですかね。

林 そうですね。鬱々とあれこれ暗く思い悩んでいたあの頃が、心をさらに深く研究したい、というきっかけですし、今の研究へのモチベーションにもつながっています。明るい性格だったら心に興味をもって精神疾患を解明する、なんてことにチャレンジしていなかったと思います。

竹内 林さんが尊敬する科学者ってどなたかいますか?

林 沢山いますよ。例えば、助教時代のボスである東京大学河西春郎先生。一つのことを徹底的に考え続けることができる。たった一つのことを、ずっと何日も。あのストイックなスタイルは真似をしています。ほかにも、CBSの前身であるBSIでセンター長をされた利根川進先生も、こうと決めたら大々的にやるじゃないですか。1987年に免疫の研究でノーベル賞を取られた。その後に「これからは脳の時代だ!」と、脳科学に新参者として入ってきた。ノックアウトマウスをどんどん作って遺伝子と行動を結び付ける必要があると、神経科学に遺伝子工学の技術を持ってきたのは利根川先生ですし、光遺伝学など新しいものをどんどん取り入れている。しかも、もうかなりご年配なのに全然パワーは衰えない。パッションがありますよね。

竹内 パッションですか。

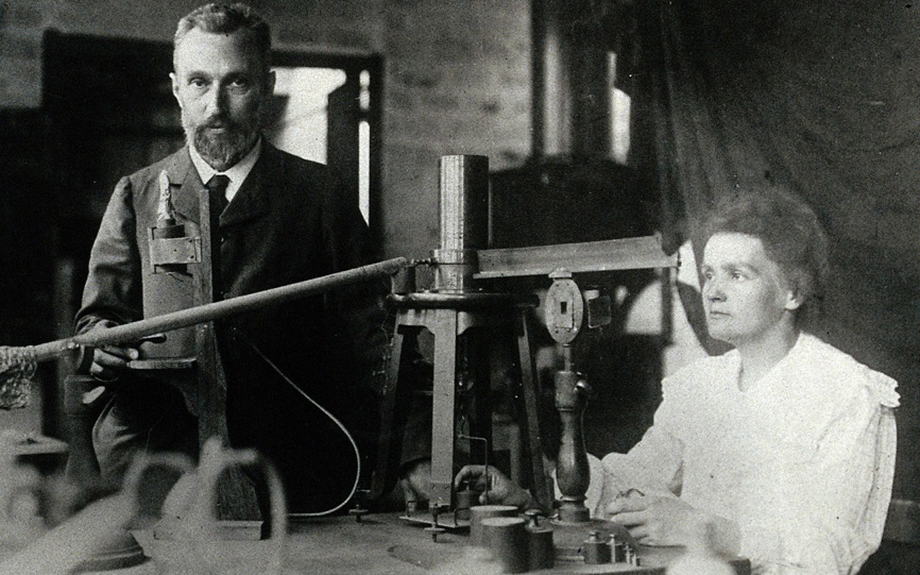

放射能測定機器の前に座るマリ・キューリー。左は夫のピエール・キューリー。保存されている実験ノートからは今でも放射能が計測される(パブリックドメイン画像)

林 パッション、心を燃やせっていう。女性研究者のマリ・キューリー*1も極貧の中で一生懸命研究を続けて、ノーベル賞を2回も取ってすごいなって思う。彼女は放射能の研究をしていて、放射線暴露が原因で最後は自分の手も癌だらけになっちゃって、皮膚と関節の変形とで痛くて死にそう、でも物理、化学、医学の貢献につながる研究を続けた。それは尊敬に値しますよね。

竹内 林さんも女性研究者という立場で研究活動をしていて、男性と女性の間で何となく差別みたいなものがあるとか、そういったことを感じたことはこれまでにありました?

林 実は私自身はそれを感じていないというか、正確に言えば、私にダメージを与えていません。性別の観点で言うと「女のくせに」という無意識はどんな分野にも一部にはあると思います。ただ、男女に関することだけではなくて、あらゆるところに様々な差別や自分とは異なる考え方や価値観はあるわけですよね。

竹内 法律を作って社会を変えていかないといけないって、今まさに日本を含め各国が動いているじゃないですか。例えば、一般の会社では女性の方が出世できないとか、そういった環境が現実にあって、それをなくしましょうと、政府が動いてるわけですよね。そういう意味で研究者の世界は、進んでいるというか、割と平等な権利が保障されている側面が強いんですかね。

林 例えば、論文においては女性の書いた論文だから査読で落ちるってことはないです。無意識バイアスというのがあるという先生もいますが、多くの研究者はフェアに査読していると思います。ただ教授職で言えば、女性の数は圧倒的にライフサイエンスや医学では少ないです。私、前職の大学で教授を拝命していましたが、その医学系研究科の60人ぐらいの教授のなかで女性は私一人でした。

竹内 一人ですか。

林 あと全員男性。数で言うと、男性の方が優勢だというのはもちろんありますよね。でも教授選などを見ていても女性だから落とすようなことはないですし、むしろ優秀な女性を積極的に採りたいという議論は常にされている。ここCBSだと専属チームリーダーは、男性26名、女性5名で(2021年2月現在)、女性の割合は多い方だと思います。それでも人口の半分は女性だから少ないよねと言われたら、確かに少ない。いわゆるガラスの天井はシステムを変えない限り存在するのかもしれない。何かのニュースで、女性は自分の意志で地位や役職をつかみ取ると好感度が下がるのに、男性では好感度は下がらないというデータが炎上していましたね。野心満々な女性って、ちょっと嫌だなって思う人はいるかもしれませんし、そういう風当りを差別だと感じる人もいるのかもしれません。私の場合には、闇キャラ過ぎて辛いことが一巡し、もはや鈍感になってしまったというか、むしろ全部無視してガンガン進んで来たので、あまり問題と思わなかったのかも。

©AID /amanaimages

竹内 精神科医から始まって研究者になり、いろいろな風当りをものともせず進んできた今、どうですか?

林 研究はすごく楽しいので、生まれ変わっても研究者になりたいと思っています。研究者になってみて、「自分がやりたいことってコレだったんだ!」って人生で初めて感じることができたのは紛れもない事実です。それまでは何となく、部活ってみんな入るんでしょうとか、大学ってみんな行くんでしょう、っていう感じでした。それはそれで地味に楽しかったけれども、今の仕事ほど本当に私はこれをやりたいんだって思えたものはほかにはなかった。死ぬまで研究をしたい。

竹内 次に続く若者たちへ、何かメッセージありますか?

林 「研究は最高に面白いのでアカデミア離れなんかしないで、ぜひこっちに来てください!」ということ。本当に楽しいですよって。最近の若い人のアカデミア不人気は困ったものです。

竹内 僕なんかも大学院に行っている若い友人とかと、将来どうするの、というような話をするけれど「さすがに研究者は無理です」っていう人は多いですよ。理由を聞いてみると、「生活できない」と。

林 できますよ、全然!

竹内 生活はできると。

林 全然できますよ。ただ、私もまだ終身雇用ではなく任期雇用の身で5年後にテニュア審査*2があるんです。審査に落ちたらクビです。私、前職の大学教授を辞めて理研に来ていて、大学に残っていれば定年の65歳まで安泰だった。でも、最先端の研究がしたくてCBSへ移った。相当リスキーなことをやっている。そして今、すごく楽しいです。

竹内 楽しさとリスクというのは、常に同時に存在するものかもしれない。

林 No Risk, No Life!

竹内 確かにそうですね。僕も、日本のシステムとして若い人たちの研究の場や資金といったものが減っているんじゃないかなっていう印象がすごくある。現実問題として若い人が研究職を敬遠するっていう傾向が強いですよね、今。

林 強いですね。

竹内 ここから変えていかないと駄目ですよね。

林 本当にそう思います。研究職に限らず、リスクを取らない国民性になってしまったっていう気がしますよね。社会全体が不寛容になってきて、失敗を許さない国になってきている。研究そのものというよりは、全体があまり元気のない方向に行っている気がします。スーパースターみたいな、すごく明るい人が出てきて、この雰囲気を変えてほしいな。私なんかは下の下ですが、カラ元気も元気! 武士は食わねど高楊枝という痩せ我慢を若い人たちに見せるのも仕事だと思っています。カラ元気でも続けると、成果も出て楽しくなるのは事実ですから。

竹内 冒険心みたいなものが今は減っているのかもしれないですね。安定を求めるとか、リスクが平気とか駄目とかっていうのは脳の問題ですよね?

林 脳の問題ですね。頑張って課題に取り組んで報酬がもらえると、脳内でドーパミンがドバッて出るんですよ。そうすると、また頑張るようになる。強化学習って言います。だから、成功するとそういう方向に行動が変容していきますよね。逆に失敗してしまうと、もうリスクは取らない方がいいってなっちゃいますよね。もともと持っている遺伝子によって規定されている脳の上に、どんな教育、経験、成功・失敗体験が積まれるかで、今の私たちの心や行動様式は規定されていると思うんです。

竹内 ということは、失敗を経験しつつも成功体験がたくさん必要だと。

林 その通りです! 私の研究も失敗だらけですよ。しかし、ごくたまにある成功によるドーパミン放出が快感すぎて。七転八倒しながらも新しい知見を積み重ねて、いつしか精神疾患の解明に貢献できたら、振り返ってみて幸せな人生だったときっと思えるでしょうね。

理研CBS「真夜中の脳科学 Brain Science ‘round midnight」より

本シリーズへのご意見・ご感想・今後への期待を是非お寄せください→ オンラインフォーム

*1 マリ・キューリー

ポーランド出身、フランスで活躍した女性研究者。放射性物質の研究で、1903年に夫とともにノーベル物理学賞を、1911年には娘とともにノーベル化学賞と2度のノーベル賞を受賞した。

*2 テニュア審査

大学や研究所などにおいて、研究者が終身雇用のポジションを得る資格があるかどうかの審査。

東京大学大学院助教、群馬大学教授を経たのち、理化学研究所 脳神経科学研究センターにて多階層精神疾患研究チームを率いる。

・元精神科専門医

・新学術領域(領域提案型)「マルチスケール精神病態の構成的理解スケール」領域代表

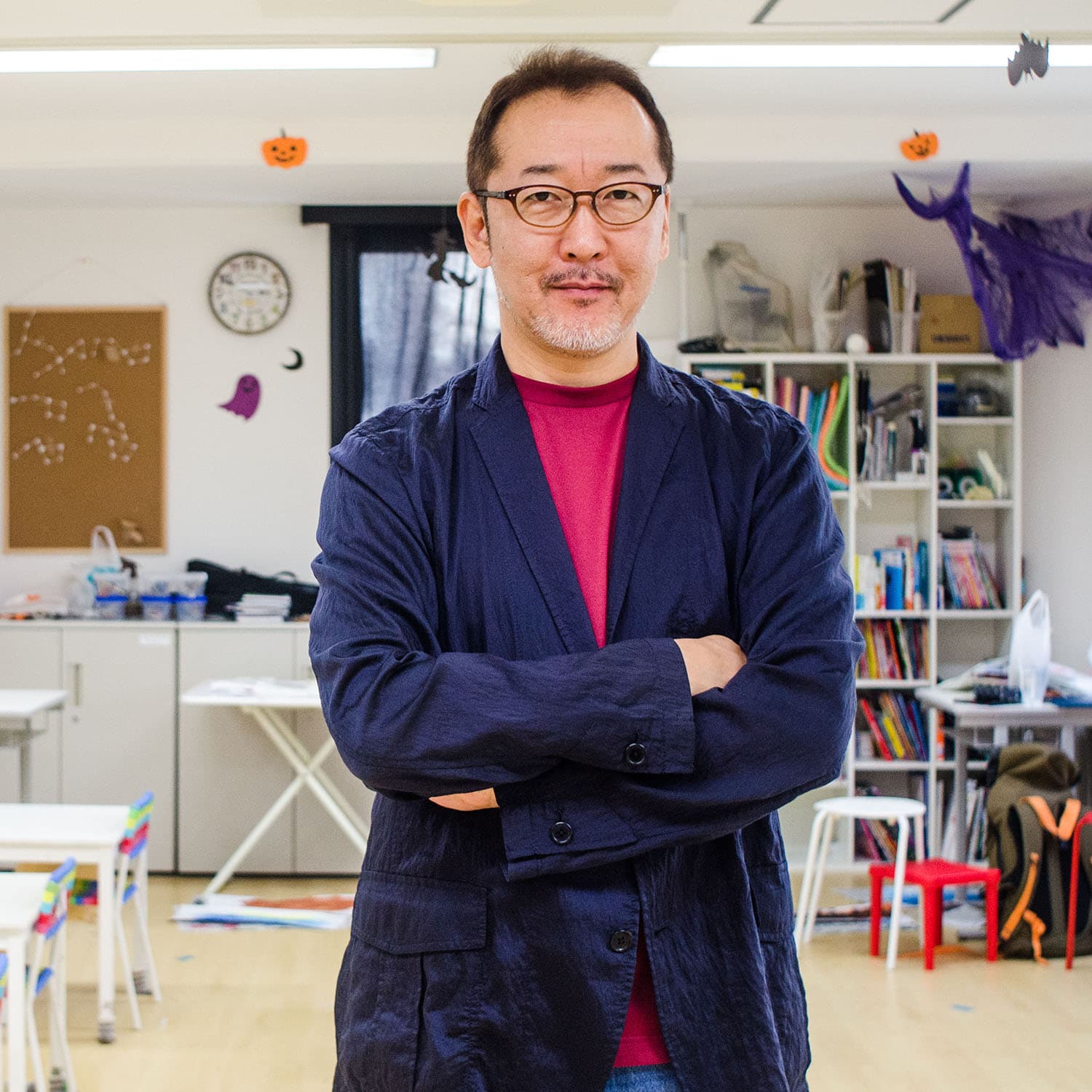

猫好きサイエンス作家。理学博士。科学評論、エッセイ、書評、テレビ・ラジオ出演、講演などを精力的にこなす。AI時代を生き抜くための教育を実践する、YESインターナショナルスクール校長。

Twitter: @7takeuchi7